新闻中心

【致敬医师节|跨越山海的坚守】中国驻德国中医院医师们的仁心与担当

在德国巴伐利亚州风景如画的小镇魁茨汀,有一所特殊的医院—魁茨汀中医院。作为欧洲首家中医院,它是由北京中医药大学与德国施道丁格集团合作建立的,这里不仅是中国文化“走出去”的窗口,更是一群中国医者用坚守与奉献铸就的“健康桥梁”。面对人员短缺、文化差异等挑战,来自内科、针灸、推拿、气功等不同领域的医生们以仁心仁术,书写着中医在海外的动人篇章。

“一人多岗”的日常:忙碌中见匠心

清晨8点,内科医生时大夫和刘大夫已开始查房。他的患者中有慕名而来的德国慢性病患者,也有旅居欧洲的华人和欧洲其他国家的患者。“来这里的大部分病人是疼痛类,其次是乏力和肠胃病,然后是抑郁焦虑,许多病人是冲着中药调理来的,但问诊时仍需结合西医检查数据,解释工作比国内更繁琐。”时大夫说:“由于医院仅有2名内科医生,他和刘大夫最多一天接诊6位患者办理住院,详细询问病史,从未降低诊疗标准。”由于中药汤剂的味道并不美好,偶尔有病人试图放弃,这时刘大夫和时大夫都会耐心与患者沟通让患者坚持,最终都会收到满意的效果。

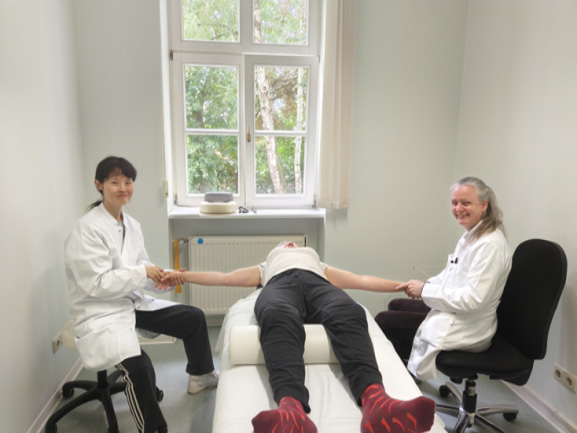

针灸科的杨大夫同样步履不停,穿梭于办公室与治疗室之间。 “德国人对针灸治疗接受度很高。”杨大夫由于每天病人很多,治疗室和办公室又相隔数米,每天都步数过万,即便手腕因频繁捻针酸痛,仍坚持为每位患者定制及调整方案。由于同时担任行政职务,在繁忙的医疗后,与德方协商安排中方医疗工作、教学培训、接待来访、办理赴德返京人员手续,及时向北京中医药大学及东直门医院汇报工作情况,并获悉和执行发展计划。忙碌中,一上午过去水都忘了喝,经常因为任务繁重颈肩疼痛到无法入睡。期间由于内科大夫相继休假,杨大夫主动担任起内科工作的同时兼顾部分针灸治疗,使工作得以顺利进行,发扬了“我是个革命的一块砖,哪里需要哪里搬”的优秀中国共产党员作风!

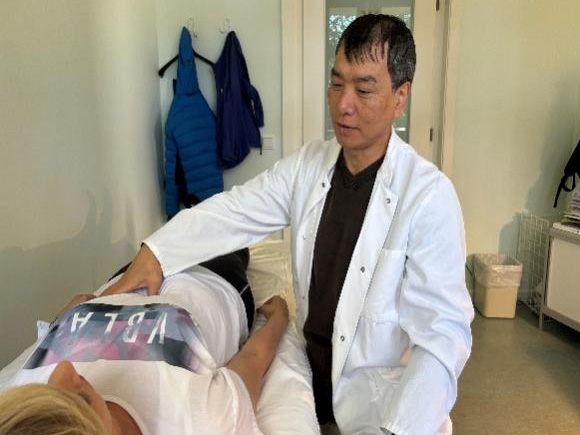

由于人员短缺,推拿科目前只有1位女医师,治疗安排每天满员,再加上欧洲患者体型高大,手法治疗更耗体力,每天下班都见她一脸疲惫说不出话,但她总耐心解释“寸劲”原理,“推拿是体力活,也是技术活,绝不能因疲劳打折。”她说“听到患者治疗结束后症状缓解,我就觉得很欣慰,没给推拿丢脸”。经常会听到患者说:“推拿李医生治疗对我的帮助很大,李医生很愿意帮助我们”。

气功医师马大夫在德工作时间较长,可以良好地使用德语交流,面对患者的问题,总是需突破文化壁垒,用科学语言阐释“气血”、“阴阳”等中医理论,工作除了气功治疗之外还要带着患者每天不同时段练习气功,马大夫有一个录音机,里面播放的是中国古典音乐,随着音乐的起伏,患者们站在草坪上跟随马大夫的口令或伸展或下蹲,有的患者站立不稳,拄着拐杖来,身子后面放个椅子也要坚持练习,马老师说“德国人做事非常严谨,看到德国人认真练功的样子,再累也值了。”

困难与突破:用专业赢得信任

“最大的挑战是人手不足。”杨院长坦言。目前医院常驻中医师仅6人,却要覆盖门诊、教学、科研等多重任务,非常辛苦。医生们都说有了院长的理解与支持,即使累也很满足,一定不辱使命。

致敬医师节:万里之外的初心

在中国医师节到来之际,魁茨汀的医生们依然忙碌如常。他们笑称:“节日最好的礼物,就是患者竖起的大拇指。”尽管思念家乡,但看到患者灿烂的微笑,或收到欧洲进修医生的感谢时,他们深感“一切辛苦都有了意义”。 “中医不仅是技术,更是‘以患者为中心’的哲学。”在这里工作30多年,即日退休回国的戴院长的话道出团队心声。这群跨越山海的中医使者,正用精湛医术和赤子之心,让杏林芬芳飘洒在异国土地。

致敬中国医师节!

愿白衣行者保重身体,平安喜乐!

作者:李 玥

编辑:于嵩洋

审阅:孔令博 刘子旺